В древней Руси особое внимание уделяли постройке бань, так как содержание тела в чистоте считалось основным фактором, оказывающим влияние на здоровье человека. Для некоторых постройка бани оказывалась слишком дорогим удовольствием, что, однако, не мешало людям искать другие способы очищения — к примеру, мыться в печах.

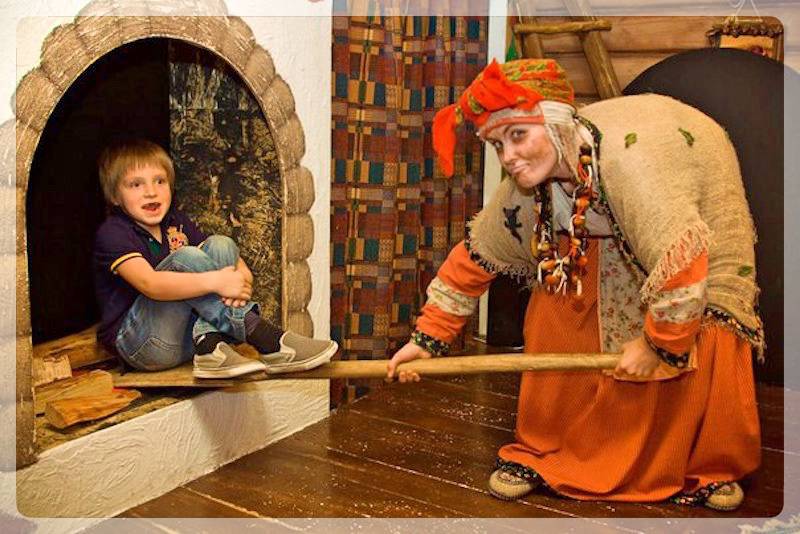

Мытьё в русской печи кажется современному человеку чем-то совершенно невыполнимым, нереальным. Для некоторых подобная процедура является очередной традицией, переросшей, скорее в легенду, но для представителей старшего поколения подобные рассказы вовсе не вымысел, а вполне очевидные воспоминания детства.

Откуда пошёл обычай?

Ещё в старину русские люди поняли, что чистота является залогом здоровья, и старались соблюдать её проявления во всем: в быту, в одежде и, что самое важное — в заботе о собственном теле. Недаром древнюю Русь не затронули многочисленные болезни, бушевавшие в Европе и вызванные, в первую очередь, полным отсутствием личной гигиены и антисанитарными условиями быта. Посещающие нашу страну путешественники нередко отмечали, что жители русских поселений выглядят совсем иначе: свежая одежда, чистые волосы и умытое лицо. В этом нет ничего удивительного, ведь не мыться на Руси в то время мог только ленивый.

Бани были обязательным атрибутом древнерусских поселений. Если же у семьи не хватало сил или средств на возведение бани, водные процедуры проводили в печках.

Трудно установить, с чего именно пошёл обычай мытья в печке. Разные уголки России сохранили свидетельства о применении данного метода, начиная с 15 века.

Традиция эта распространялась не только на деревенских жителей, но и на горожан, так как печь была единственным средством для отопления помещений. По данным этнографов, обычай мыться в печке сохранился среди некоторых групп населения вплоть до 20 века.

Как раньше мылись?

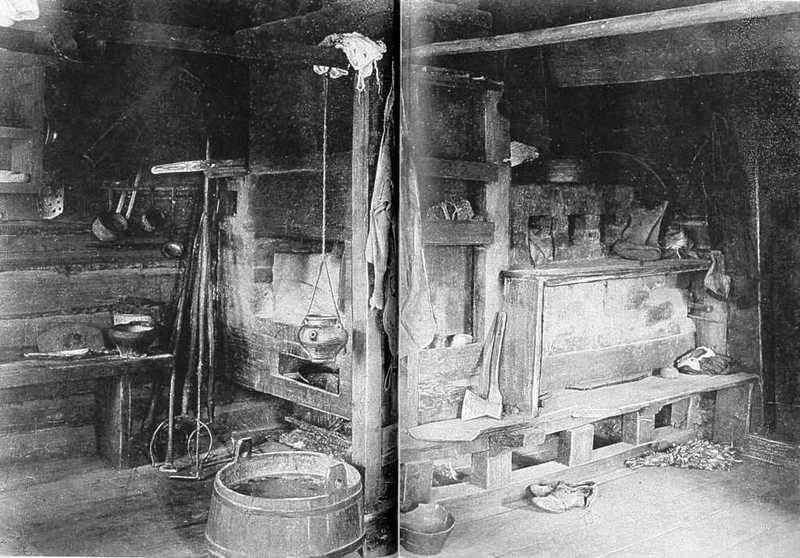

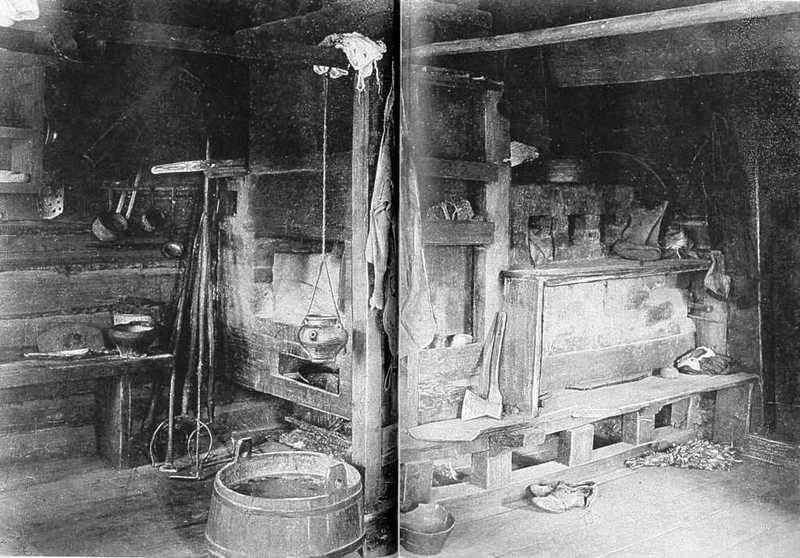

Внутреннее устройство русской печи предусматривает долгое сохранение тепла внутри её горнила, особенно если после топки закрыть продух заслонкой. Подобная конструкция позволяет не только поддерживать температуру в помещении, но и сохранять нагретую воду и пищу, помещённую в неё, тёплыми. Нюанс сохранения температуры воды очень важен, так как «разводили» печь обычно утром, а мылись уже после всех приготовлений, ближе к вечеру.

Древнерусские печки отличаются массивными размерами, два взрослых человека могли спокойно расположиться внутри печи, занимаясь водными процедурами. Оставалось ещё и пространство для двух корчаг и веника.

После того как дневные приготовления заканчивались, печку очищали от золы, копоти и сажи. Перед началом мытья поверхность, по которой залезали, устилали соломой или небольшими дощечками, чтобы не испачкаться на обратном пути. После всех действий начинался сам процесс отмывания.

В печке отмывали стариков, маленьких детей, младенцев. Словом тех, кто не мог в силу обстоятельств добраться до бани или был недостаточно крепок здоровьем. Больных членов семьи в баню так же не выводили, особенно зимой — мыли в печке. Маленьких детей «передавали» в печь на специальной лопате, где их принимал кто-то из взрослых, а стариков на небольших липовых досках, в положении лёжа.

Молодые незамужние девушки также пользовались печкой, когда необходимо было помыться. Это обусловлено поверьем, что в банях живут сердитые духи — банники и кикиморы, способные сотворить с девушкой всякие злодеяния. Стоит молодой красавице оставить банные принадлежности не на своём месте или нарушить покой духа какими-либо действиями, тот мог разозлиться и подпереть дверь, напуская пару, или опрокинуть таз с кипятком на виновницу.

Так как на Руси были свои правила для походов в баню, незамужние девушки могли мыться только с детьми или молодыми сёстрами, также не имеющими супругов. В некоторых деревнях поход одинокой девушки в баню приравнивался к греху, и кроме мытья в печи выхода у девушек не было.

Мыться дома при вышеперечисленных обстоятельствах было куда спокойнее. В каждой избе был красный угол, в котором размещались иконы, и совершать водные процедуры можно было, не боясь нечистой силы.

Мылись в русской печи и в лечебных целях. Членов семьи, заболевших «перхотой» (кашель, предположительно бронхиальный) помещали в печку, где его ждали кадки со специальными отварами. Перед тем как отправить в печь, аналогичный травяной отвар давали принять внутрь, а тело обмазывали специально приготовленным тестом. Делалось это для того, чтобы максимально прогреть организм как снаружи, так и изнутри. На голову больного надевали платок или шапочку, чтобы предотвратить тепловой удар, называемый «угаром».

Заболевших некоторыми видами кожных недугов также отмывали в печи. В баню таких людей не водили, чтобы с водой болезнь не затронула других членов семьи. После мытья веник вместе с настилом, на котором больной размещался, сжигали. В последующую топку печи болезнь как бы «сжигали», не давая ей выбраться наружу. Этот способ очищения помогал локализовать болезнь, а в последствии вовсе избавиться от неё.